Luís Felipe Bellintani Ribeiro

(professor de filosofia da UFF)

A ideia desse texto é velha, mas só hoje pus mãos à obra. Não queria aborrecer a paciência alheia com uma obsessão que já me carcomera as reservas derradeiras de bom humor. E olha que bom humor é artigo precioso para um “existencialista trágico”, digamos, igualmente antirrealista e anti-idealista (sem substância real e sem sujeito transcendental, resta-nos o humor, oxalá, bom).

A obsessão chama-se “Rede Globo”, que só não é aqui uma metonímia stricto sensu por não se tratar exatamente de tomar a parte pelo todo, mas o quase-todo pelo todo.

As razões para voltar à obsessão, em detrimento da paciência alheia, são duas. De ordens bem diferentes, mas ambas funestas em suas fatídicas magnitudes.

A primeira, a morte de um blogueiro “sujo” (sujo = de esquerda, visto da perspectiva do pessoal da “massa cheirosa”), autor de textos de fina perspicácia, cuja leitura me era dos poucos lazeres restantes nestes tempos de truculenta ignorância. Soube hoje pela manhã que morrera ontem [29/06/2017] Paulo Nogueira, do Diário do Centro do Mundo, blog que recomendo aos viciados em informação política que queiram se desintoxicar da desinformação televisiva.

À família Nogueira meus sentimentos, como expressão de imensurável gratidão pelos textos do Paulo. Na tentativa de reduzir a dívida que permanecerá sempre impagável, a promessa de, até que o câncer venha trazer também a mim a cessação de todas as aflições, lutar pelo sonho de um “Brasil escandinavo”, como o Paulo gostava de dizer, e contra o pesadelo de um Brasil escravocrata e colonial, do qual forças poderosas, dentre as quais a Globo, insistem em não nos deixar despertar.

A segunda razão para voltar à obsessão foi a leitura da uma matéria em outro blog sujo, O Cafezinho, de Miguel do Rosário, que falava de uma pesquisa sobre credibilidade da mídia de vários países pelas respectivas sociedades. Pasmem: a pior mídia do mundo (ocidental “democrático”, pelo menos), a brasileira, aquinhoou de sua respectiva sociedade, uma das mais desiguais do mundo, a medalha de prata, superada apenas pela mídia da escandinava Finlândia, que, diga-se de passagem, já é medalha de ouro em vários outros quesitos: uma das sociedades menos desiguais do mundo tem, não por mera coincidência, a melhor educação do mundo, pública, aliás, como boa parte de sua mídia. E tudo isso sustentado por regime tributário progressivo, ao contrário do brasileiro, em que uma minoria de ricaços – e os mais ricaços dos ricaços são exatamente os irmãos Marinho, da Globo – paga relativamente pouco imposto, e ainda tem o desplante de apoiar reformas, como a trabalhista e a previdenciária, que vão arrancar ainda mais o couro dos mais pobres.

Conclusão: ou a mídia de um país é boa, e por isso goza de credibilidade, ou a mídia de um país é muito ruim – não apenas ruim ou pouco ruim – e, por isso mesmo, forma um público tão estupidificado, capaz de bovinamente nela acreditar.

Na França, em que a mídia é mais ou menos (perto da do Brasil, é uma maravilha), a credibilidade na mídia é baixa.

Mas deixemos as razões para voltar à velha ideia e voltemos à velha ideia.

Ela tem a ver com uma imagem, já clássica, criada por George Orwell numa dessas ficções que fantasiam um futuro sombrio a partir das assombrações de um presente qualquer, estilo ficção científica. Trata-se da imagem do “Grande Irmão”, no romance publicado em 1949, cujo título é o ano em que esse futuro é projetado: 1984.

Cena do filme 1984, dirigido por Michael Radford, 1984, com John Hurt

Aliás, “Big Brother” é uma expressão que uma ampla maioria de brasileiros deve conhecer, embora apenas uma minoria talvez se lembre em que deputado votou na última eleição.

“Big Brother” no Brasil soa a coisa legalzinha, divertida – uhu! –, pois o assombroso do romance de Orwell virou exatamente o “sair da sombra” e ficar famoso num reality show da... Globo. A aversão à ideia terrível de que tem sempre um olho te regulando – não adianta fugir para trás de nenhuma moita – transmutou-se no contrário, no desejo de sempre ser visto por um olho qualquer: a distopia virou utopia. Haja câmera e holofote.

Pois é. No romance a imagem eminentemente negativa é associada a regimes totalitários, à falta de liberdade e privacidade individual, aquele velho espantalho do comunismo (ou socialismo, como no romance), regime que dizem por aí ter fracassado.

(Como se o capitalismo tivesse dado certo...)

Mas os tempos mudam, e do homem, esse bicho que não tem essência pré-determinada como o ornitorrinco tem, se espera qualquer coisa.

Estamos na aldeia global capitalista em 2017 e o futuroso ano de 1984 é um passado jurássico. E a aversão própria do espírito liberal à invasão de privacidade converte-se numa afecção de rebanho, fundada na evasão voluntária da privacidade. Viver não é preciso, mas bater selfie da própria vida para exibi-la no Face é preciso.

O fato é que o reality show Big Brother bombou em várias partes do mundo, para a graça de meia dúzia de espertalhões que patentearam o formato da ideia e a exportaram, mas parece que no Brasil ela adquiriu uma longevidade ímpar, pois devemos ser especialmente dóceis para consumirmos sem mensura tamanha mediocridade.

Mas não é por aí que eu queria traçar a relação entre a distopia de Orwell e a Rede Globo. Não é o programa Big Brother o que está em causa, mas o construto imagético orwelliano enquanto tal. Seu princípio é a otimização da função controladora pela hipertrofia da unidade do olho que vê. Um único vidente pode ver qualquer um a qualquer hora. Todos sabem que o Grande Irmão não está vendo o tempo todo – ele também deve dormir e se distrair – mas ninguém sabe quando ele está vendo, então ele pode estar vendo a qualquer hora.

Impossível não pensar no debate que os sofistas travavam nos séculos V e IV a. C., na diferença que Antifonte estabelecia entre estar sob o olhar de testemunhas e estar a ele encoberto, na imagem de Platão do anel de Giges, um salvo conduto que garantia um encobrimento absoluto, e no que dizia Crítias, de ser a noção de um deus onisciente uma criação dos poderosos que criam as leis em seu benefício, para que os súditos as obedecessem mesmo quando encobertos ao aparelho de controle do Estado, o contrário do encobrimento absoluto de Giges, um descobrimento (a-létheia = verdade) absoluto.

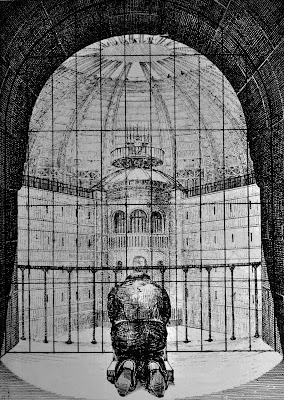

Harou Romain, Projet de peniténcier, 1840

Fonte:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6262634t/f5.image

Mas talvez exista uma engenharia ainda mais eficaz, em se tratando de um projeto de vigilância ininterrupta. Não há olho individual que suporte essa função de panóptico absoluto. Mais simples é hipertrofiar a unidade do objeto que é visto e delegar aos vigiados a pachorrenta tarefa da vigilância. Em rodízio, por turnos, por faixas, mas ininterrupta e coletiva vigilância. Ao invés de o Grande Irmão olhando todo mundo, todo mundo olhando a televisão.

Imaginemos uma prisão como a imaginada por Bentham, em que todos os presos estão sentados, voltados para o centro, para a guarita de vidro fumê do Vigilante, mas que agora encontra-se toda recoberta de grandes telões, desses que tem nos estádios de futebol. Oito ao todo, oito gigantes telões, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. Imagem de alta definição. Áudio de última geração. Muita cor, muito som, entretenimento, propaganda, “informação”, estes três últimos bem misturados até a total indistinção, 24 horas. Os prisioneiros não querem outra coisa, senão conseguir permissão para uma poltrona mais confortável.

O Grande Irmão deixou a fita rolando – eles que fiquem olhando – e saiu para curtir a vida naquela metade do planeta reservada ao 1% mais rico da população. Só com muito entretenimento aturam-se, cordiais, os 99% restantes que se acotovelam no outro hemisfério.